城市更新 老旧小区道路交通改造提升策略

2025.06.20

|

Preface

北京市现存大量老旧小区,普遍面临环境品质下降、空间秩序混乱、居住舒适性差等问题,不仅制约城市发展,更直接影响居民生活质量提升。作为朝阳区六里屯街道责任规划师,维拓设计深入开展了周边老旧小区调研走访,切实解决居民实际诉求。公司参与并完成八南小区、汽副小区及双兴小区等老旧小区改造项目,通过专业规划与建筑设计回应并落实居民需求。依托实践经验,维拓设计负责《北京市老旧小区改造绿色宜居规划设计指南》中“改善道路交通”部分的规范编制工作,本次通过相关条文解读,为后续老旧小区改造提供经验与指导。

01 『 道路交通对于老旧小区的影响分析 』 Analysis of the Impact of Road Traffic on Old Residential Areas

随着生活需求的升级,小区内部空间出现无序新增扩建的情况,外部空间的侵占对于原有社区环境与交通体系进一步分解,造成活动空间消失及交通流线拥堵,严重影响小区内人员活动与车行循环,主要体现在以下几个方面:

1.1 小区内路网层级断裂、各级道路缺乏完整性与连续性。导致小区内交通组织混乱,人车流线交叉干扰大,严重影响到居民生活,导致居民缺乏安全感。

1.2 道路连通性不足。小区内部分道路表现出路面窄、转弯大、尽端多等特点。路面破损与配套设施缺失问题较为明显,居民日常出行便利性受到严重影响。

1.3 小区内部的地面停车位占用了小区大量的公共空间。导致居民活动场地、景观绿地、儿童活动场地等公共空间受到挤压,部分人行道与非机动车道受到侵占,致使小区人行空间品质下降明显,居民的公共活动需求无法满足。

02 『 基于空间品质提升的交通空间改造策略 』 Transportation space renovation strategy based on improving spatial quality

基于老旧小区交通空间的现状问题,同时参考北京市其他项目实践与研究成果,以“便捷安全、全龄友好”为核心,通过车行交通组织优化,内部路网完善,补充慢行系统,优化停车空间四个方面入手对老旧小区进行改造,打造人车和谐、高效有序的社区交通体系,全面提升居民生活舒适度与幸福感。

2.1 道路层级梳理

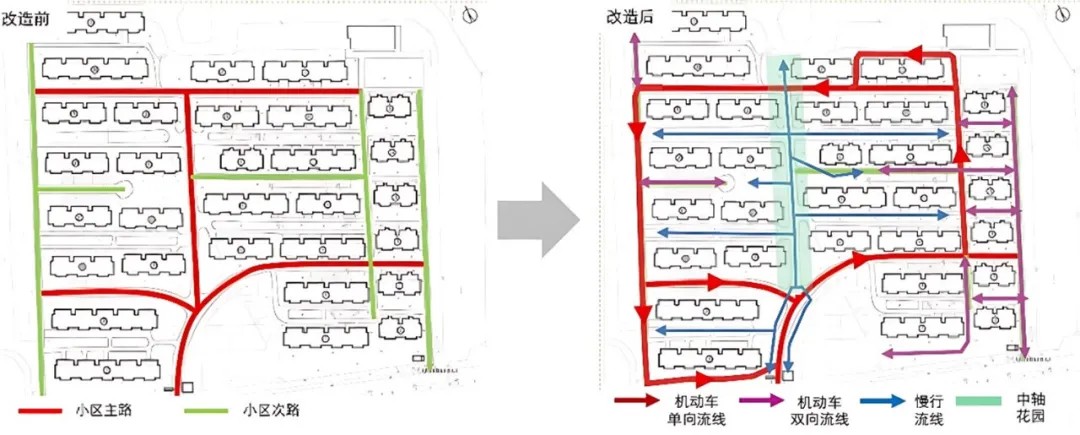

老旧小区道路交通问题具有复杂性,需结合小区规模、空间形态、居民需求制定针对性方案。结合现状小区道路规划特点,在改造策略上提出“梳理主次道路系统,优化交通流线”。结合小区调研分析结果,在交通流线组织优化上,首先明确道路等级与道路功能。区分机动车道与非机动车道,避免人车混行。结合小区现有道路条件划分道路等级,道路宽度≥7米为主要道路,3~5米为次要道路,最后结合人行道路形成完善的路网层级。

▲交通组织优化

2.2 内部路网完善

现状小区内部道路宽度不一,部分道路呈现出不统一的特点,这也是导致小区内流线复杂混乱的关键。因此在内部路网完善上,首先要满足消防安全要求前提下统一道路宽度,优化路幅分配。首先规划主要道路与小区出入口直接联通,主要道路与次要道路联通。其次梳理小区内道路交叉区域,识别人车冲突位置,停车拥堵部位等,通过打造环形路网和端头路联通的方式,增加内部车行循环效率,减少交通拥堵。另外需要对现有道路设施评估,修复路面破损、补充照明覆盖、完善安全与无障设施,提升小区的停车效率与居民的出行安全。

2.3 慢行优先与全龄友好

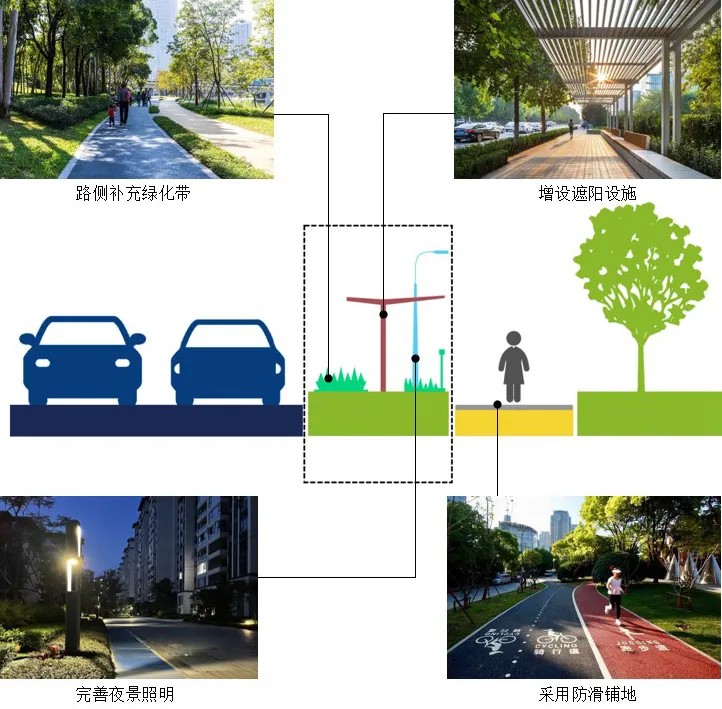

在小区居民日常活动中步行作为重要的出行与活动方式需在改造中重点关注。因此提出“主要通道应设置人行道”“休闲步道尽量实现人车分流”,凸显“慢行优先,全龄友好”理念。具体措施包括:补充物理隔离,通过绿化带、护栏或铺装材质区分人行与车行空间,实现人车分流。增加安全性设计,路面采用防滑地砖、增设遮阳设施。路侧增设绿植或遮阳设施,提高路面舒适度。

考虑全龄化及无障碍设施布置,步行道路尽可能消除台阶与高差,确保轮椅、婴儿车通行便利,补充扶手栏杆及休息座椅,方便居民休息与停留,提升户外体验感与便捷性。

▲物理隔离实现人车分流

2.4 停车设施多元化供给

当下小区中车辆数越来越多,小区原有停车位难以满足日益增长的停车位需求,针对停车矛盾,提出“集中与分散结合、地面与立体结合”改造思路。在改造过程中不建议占用原有社区绿化与活动空间,应通过小区内部空间整合与外部资源利用实现停车资源最大化。首先可通过调整道路宽度的方式补充部分停车位。其次可在小区内部通过发掘边角地带,利用宅间空地、围墙沿线等区域设置共享停车位,部分具备建设条件的小区可以增设立体停车装置,如机械停车楼或半地下停车场,释放地面空间。最后鼓励联合外部资源及周边商业或其他停车场地,推广错峰共享机制,实现资源互补。

▲ 半地下停车 ▲增设立体停车装置

03 『 创新思路 』 innovative idea

3.1 智能化管理应用

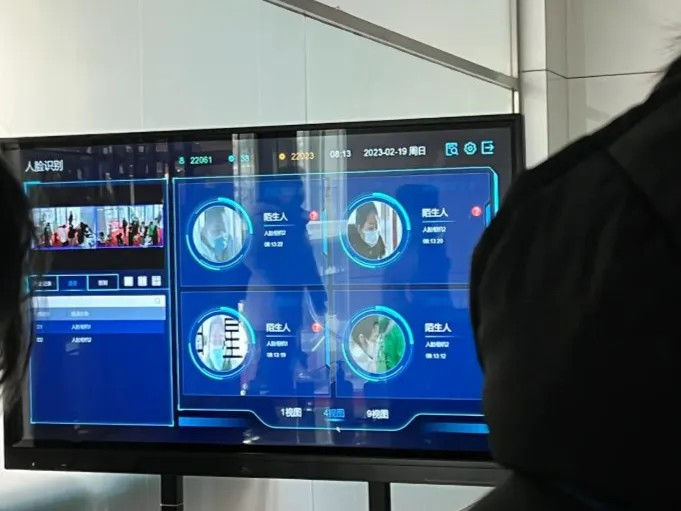

老旧小区的交通改造应该是面向未来的,应积极应用智慧技术,加强各类停车设施的管理。出入口处可通过在入口设置自动感应道闸识别本小区车辆快速进入。访客车辆可通过小程序提前登记或二维码扫描等方式给予临时授权,既保证信息准确,同时也能减少关键入口的交通拥堵。在停车管理上,鼓励在社区各个停车区设置检测感应器,智能监控等设备,构建全面覆盖的智能网络,通过物联网实现车位检测,有效规划停车路线,减少无效寻找路线及随意停车。居民也可通过智能管理系统随时预约车位与充电设施,有效提高停车场的使用效率。

▲ 智能化交通管理

3.2 绿色技术应用

绿色技术应用是提升老旧小区可持续性的关键路径,需贯穿改造全过程。因此改造中建议嵌入海绵城市概念,路面建议采用透水铺装,减少地表径流,结合雨水花园增强渗透能力。考虑新能源设施应用与布置,充电桩与停车位一体化设计,提高车位使用效率。鼓励太阳能灯具和光伏车棚的应用。

▲ 充电桩停车位一体化

▲ 透水铺装 ▲ 光伏车棚

3.3 平急两用设计

在道路规划中考虑应急交通流线,严禁在救援道路上设置固定阻车设施和车辆难以通行的高差及各类种植等,满足日常车行人行同时兼顾应急状态下物资运输与医护救援。停车场宜考虑应急专用车位,平时可灵活使用,应急时可停放专用车辆或放置大型设备(发电机、净水设备等),转换为临时安置点。出入口设施注重平急两用设计,鼓励通过设施设备来满足应急状态下的社区管控与物资分发,例如设置无接触快递柜。

04 『 条文解读 』 Interpretation of the Articles

条文 6.5.2

条文原文:老旧小区道路交通改善应梳理主次道路系统,优化交通流线,序化内部交通,与外围城市交通形成顺畅衔接,并符合以下要求:1.在满足消防要求的前提下可调整各级道路红线宽度和路幅分配,通过进出分离、单向组织等方式,减少机非混行的同时增补路侧停车位;2.应修补破损路段,完善减速带、反光镜、井盖等相关配套设施。

条文解读:

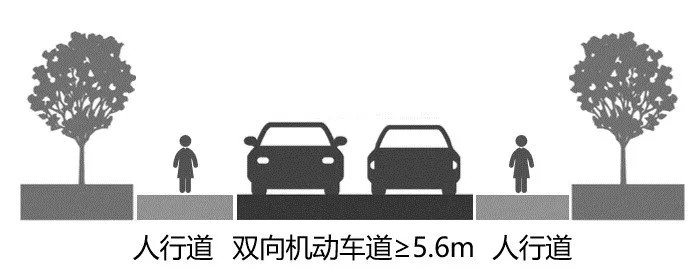

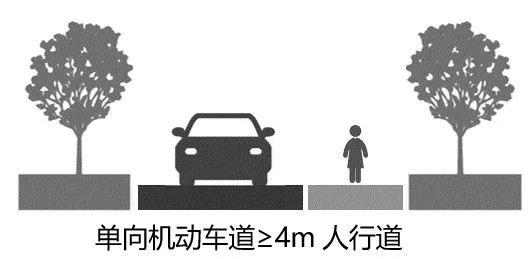

1.梳理道路等级:通过梳理小区内现状道路与内部交通流线组织情况,明确内部交通道路等级,从而实现道路功能划分(例如划分出消防、车行、人行等道路体系)。在实施设计中,道路宽度首先应满足消防安全要求,即消防车道净宽度不应小于4.0米。针对部分老旧小区道路两侧空间紧张的特殊性,设计需结合消防强制性要求与通行功能进行综合平衡:对于双向车道,其宽度不宜小于5.6米,该数值由消防车道净宽4米(规范强制底限)叠加车辆错车及临时停靠的余量空间(约1.6米)构成;而单向车道因无需双向错车,其宽度可压缩至4米,直接满足消防车道净宽要求,对于非消防道路可兼顾老旧小区空间集约利用的实际需求小于4米。

▲ 双向行车 ▲ 单向行车

2.提升道路安全:考虑车行通畅与人行安全,修复破损路面,建议在主要出入口设置减速带,在车辆视距受限位置设置凸面转角反光镜。

▲ 道路破损修复--修复前 ▲ 道路破损修复--修复后

条文 6.5.3

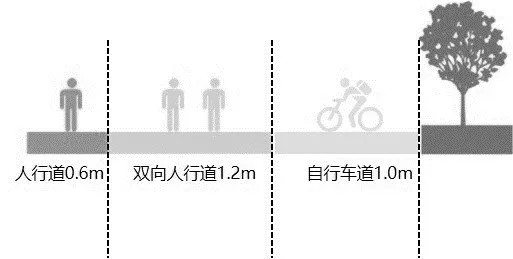

条文原文:老旧小区改造的慢行系统方案制定应符合以下要求:1 主要通道应设置人行道,可采取单侧或双侧设置方式,可通过划线、色彩或标志等方式区分,道路两侧宜种植行道树;2 宜结合绿地、运动健身场地和公共空间设置休闲步道,尽量实现人车分流,路侧宜种植绿植或布置遮阳设施,兼顾遮阳和观赏性;3 人行道和休闲健身步道应采用防滑、透水的铺装材料,配备夜间照明设施,局部可结合景观塑造增设遮阳设施。

条文解读:

1.优化慢行系统:保障人行日常出行的安全与便捷,建议通过物理隔离或划线等方式划分人行道路,独立出步行与骑行安全空间。针对改建道路或空间受限的老旧小区场景,人行道宽度最低可设置为1.2米,以满足双人并行的基本需求;对于景观步道等非主要通行路径,可将宽度压缩至0.6米以适配单人通行功能。同时,步道边缘建议设置路缘石(高度15~20cm)形成物理隔离,既可防止车辆侵占步行空间,又能通过规范化的断面设计实现功能分级与空间集约利用的平衡。

▲ 慢行系统示意

2.补充全龄化设计:注重人行步道的铺装防滑、遮阳避雨、夜间照明等细节补充。同时考虑老人出行,可在道路两侧设置扶手及休息座椅。

▲ 遮阳设施 ▲ 侧设置扶手栏杆

▲ 设置休息座椅

条文 6.5.4

条文原文:老旧小区改造的出入口方案制定应符合以下要求:1.出入口宜采用人车分行交通组织方式;2.进出车辆宜采用智能化规范管理,宜进出分离;3.主要通道原则上至少应有两个车行出入口连接城市道路,人行口应尽量靠近公共交通站点。

条文解读:小区出入口作为重要交通空间,首先要考虑安全与通行效率,在满足消防疏散的前提下,设置独立的车行与人行闸机,或利用绿化与护栏进行物理分隔,实现人车分流,有序进出。入口建议采用智能感应设备(例如智能道闸,人脸识别等),提高进出效率,避免入口拥堵。

▲ 入口处智能感应设备

▲ 出入口人车分流

条文 6.5.5

条文原文:老旧小区的出入口应合理布局门卫、岗亭、监控、入口闸机、快递收发、便民服务、宣传公告栏等设施,并符合以下要求:1 出入口各类设施应一体化设计,做到流线合理有序;2.出入口各类设施应注重平急两用设计,满足应急状态下的社区管控、物资分发、应急救援等要求。

条文解读:

1.入口功能整合:随着生活水平提高,小区入口除了门卫的基本功能外更多辅助服务功能附加进来,包括快递外卖收取,信息发布、便民服务等,这些服务功能都会增加停驻可能,造成入口拥堵,因此建议在改造更新过程中将各个功能分区设计,梳理穿行流线与临时停驻流线。例如快递存储柜独立设置,避免取件人流与进出人流交叉造成区域拥堵。

2.平急两用设施引入:在入口服务功能上引入平急两用服务设施,如无接触快递柜。

▲ 无接触服务设施

条文 6.5.6

条文原文:老旧小区改造宜补充停车位及充电设施,并符合以下要求:1.结合小区空间资源条件,采用集中和分散相结合、地面和立体相结合的方式布置机动车停车泊位;2.优先利用边角地或路侧空间增补停车位;3.宜在小区出入口附近设置集中停车,以减少机动车进入小区内部:4.充电设施应结合停车方案增补电动汽车充电桩;5.停车场设置宜兼顾绿色环保与安全舒适。

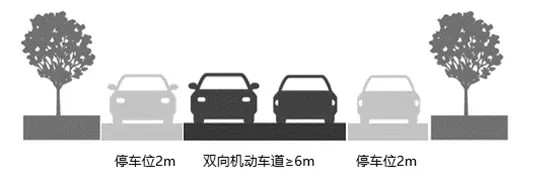

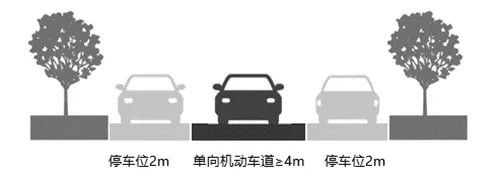

条文解读:

停车位多元化供给:老旧小区受到现有道路空间条件限制,难以大面积增补停车,改造后机动车停车数原则上不得低于原有水平,改造停车位不宜占用公共绿地或其他原有公共活动空间。因此车位补充上可采用立体化、共享化解决停车矛盾。采用路侧停车的需要保证道路宽度满足消防疏散要求,可通过调整道路断面分配增加停车数量, 结合实际需求,道路分配宽度建议采用分级策略:

1.双向通行、双向停车:宽度不小于10 m。通常 8~9 m 的道路可以拓宽改造至 10 m,实现双侧停车保障双向通行畅通。

2.单向通行、双侧停车:宽度不小于8 m。通常 7 m 左右的道路可以拓宽改造至 8 m 并实施单向交通,实现双侧停车,从而更多地挖潜车位。

▲ 双向通行 双行停车 ▲ 单向通行 双向停车

条文 6.5.7

条文原文:老旧小区改造应优化非机动车停车位布局和充电设施,并符合以下要求:1.非机动车停车设施布局应以分散、地面停放方式为主,方便居民停放;2.严禁将电动自行车驶入地下(半地下)车库,室外独立设置的电动自行车充电棚应配置相关安全防护措施,与建筑物间距不应小于6m,布置在离安全出入口5m以外。

条文解读:

1.车棚分散布局:改造中建议分散设置自行车棚,设有充电桩的自行车棚应布置在地上。在满足消防安全要求下,车棚位置临近居民楼设置,缩短居民步行距离。

2.严守安全底线:车棚内建议设置自行车充电桩,便于车辆日常充电。杜绝电动自行车入户及进入地下与半地下空间,防范火灾风险。

▲ 电动自行车充电桩

05 『 结 语 』 conclusion

《指南》中改善道路交通部分通过科学规划与技术,将老旧小区道路交通改造从局部整治提升至系统规划层面。其核心价值在于:以人为尺度重构社区交通网络,满足安全、绿色、全龄的基本原则,为老旧小区改造提供可持续发展动力。

撰文作者:靳天倚、郭 讯、于安澜、苏 晨 作者单位:北京维拓时代建筑设计股份有限公司 |